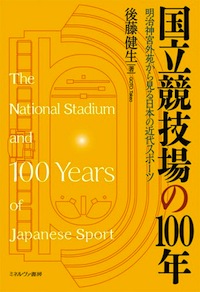

「国立競技場の100年:明治神宮外苑からみる日本のスポーツ」

国立競技場のことが、いたく気になっている。慣れ親しんだ風景が一変してしまうのではないか、神宮の杜に奇抜で巨大な建造物が出現するのではないか、はたまた、悲喜こもごもをはらんだ歴史が過去へと急速に遠ざかってしまうのではないか…など、考えたらノスタルジアが頭をかすめてしまうのだ。

国立競技場のことが、いたく気になっている。慣れ親しんだ風景が一変してしまうのではないか、神宮の杜に奇抜で巨大な建造物が出現するのではないか、はたまた、悲喜こもごもをはらんだ歴史が過去へと急速に遠ざかってしまうのではないか…など、考えたらノスタルジアが頭をかすめてしまうのだ。

地方の国立大学にいたころ、当時の文部省が教員養成課程に学ぶ学生のために講習会を開き、僕はそれに参加した。実習のメーン会場が国立競技場だった。1970年頃のことだから、40数年前の出来事である。国立競技場の竣工が1958年だから、10数年が経過していたころの話だ。神宮の杜の中に威風堂々のたたずまいが、僕の中の原風景である。

1964年の東京オリンピック時は中学3年生。田舎の鹿児島でテレビにかじりついていた。その年の夏、当時あったNHK放送陸上(現在の全日本中学陸上だろうか)に出場したばかりだったから、国立競技場は夢のまた夢の舞台だったのだ。

そのころ、東京・新宿区内に住む一人の少年は6年生だったという。これから紹介する「国立競技場の100年」明治神宮外苑から見る日本の近代スポーツ(ミネルヴァ書房)の著者、後藤健生(たけお)氏である。後藤氏が優れたサッカージャーナリストであることは論を待たない。主に、陸上競技、オリンピックを専門にしてきた私だが、後藤氏のサッカーの著述には、ことあるごとに目と耳を傾けてきた。しかし、氏が「国立競技場の100年」を著したことには正直、驚いた。あまりにも、サッカージャーナリストの印象が強かったからだ。この一冊は、昨年9月、20年東京オリンピックが決まった後の12月に出版された。

国立競技場には「サッカーの聖地」の色合いもあって、なるほどと合点はいく。後藤氏は、64年東京オリンピックのサッカーを、学校から連れて行かれて見学したという。そしてそれが、現在のサッカージャーナリストの原点になったと書いている。片田舎の私が、ブラウン管を通してあこがれを募らせたのと次元は違うが、思えば私もまた、数え切れないほど国立競技場に通ったスポーツジャーナリストの端くれとして生きている。

しかしながら、私と後藤氏の間に直接の接点はない。それほど年齢の隔たりはないから、これまで、それなりの出会いがあってもよさそうなものだが、不思議とそれがなかった。

さて、私は最初、この一冊を、後藤氏専門のサッカーを中心とした論で構成されているのだろうと思って手にした。まったくの思い違いであった。まさに書かれているのは、国立競技場を核にした日本の近代スポーツ史論である。私も、若干その道をかじっているが、よくぞここまでと目の覚める思いを味わった。当然、お得意のサッカーについても詳しいが、陸上、ラグビーほか、野球、相撲…などにも視点を広げる。いや、国立競技場を語るとき、その前身である明治神宮外苑競技場、米軍を中心とした占領軍の存在など史実は絶対に外せないから、必然として多岐にわたる研究からは逃げられない。だが、これでもかと、地道に過去をたどった後藤氏の足跡には感服せざるを得ない。

多くの人が認知しているであろう悲しい出来事に「雨中の出陣学徒壮行会」がある。著者はこの史実にもメスを入れる。戦乱のさなか、1943年10月21日、降りしきる雨の中、神宮外苑競技場で行われた壮行会に、東京近郊77校からおよそ2万5000人の出陣学徒が軍事教練用の銃を携え行進し、スタンドからはこれを5万人の学生が見送ったとある。ここまでなら、知る人もいるだろう。だが、この模様が2時間半にわたってNHKラジオで中継され、有名なスポーツアナウンサーだった志村正順氏が、締めくくった言葉となるといかがだろうか。

「かくして学徒部隊は往く。さらば往け、往きて敵米英を撃て。往き往きて勝利の日まで大勝をめざし戦い抜けと念じ、ここに中継を終わりたいと存じます」。

日本、東京は、2019年ラグビーW杯、20年東京オリンピックと世界最高峰の大会を迎える。老朽化もその一因にあって、国立競技場は建て替えが決まっている。しかし、新国立競技場は一端披露された青写真を、縮小変更するなど確定には至っていない。時の流れには逆らえない。新国立競技場の誕生はわかっているのだが、歴史が急速に過去に遠ざかってしまうような奇抜さだけはごめんである。